はじめに

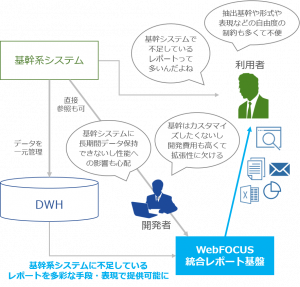

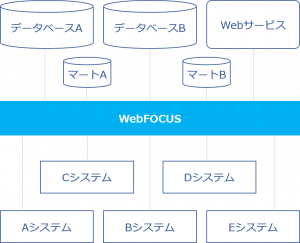

ER診断は、ER(エンタープライズレポーティング)の観点からお客様の現状を分析し、WebFOCUSの価値を最大限に引き出すためのヒントをご提供するサービスです。

本記事では、エンタープライズレポーティングの観点から、WebFOCUSの機能や利用方法について解説します。

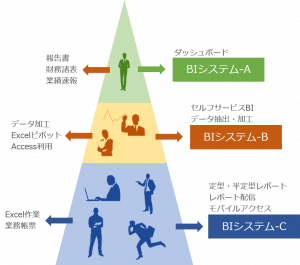

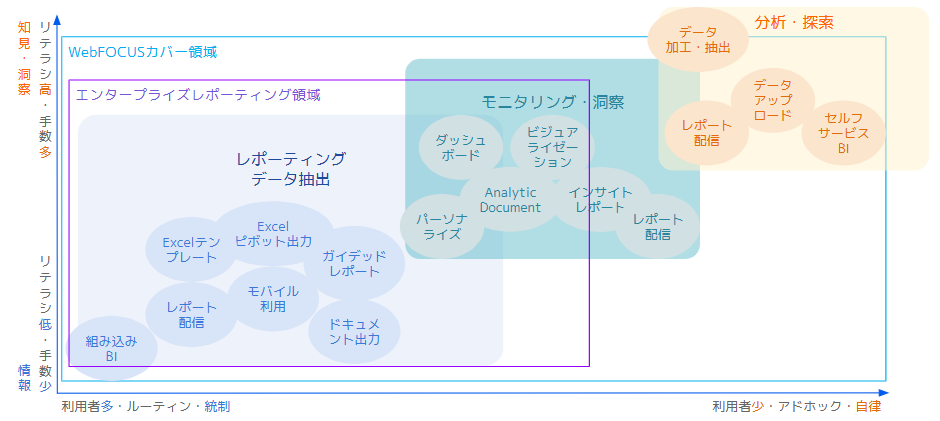

本診断の名称にもなっている「ER(エンタープライズレポーティング)」とは「あらゆるデータを、あらゆる立場の人に、最適な形でとどける」という、組織全体のデータ活用を目指す考え方です。

WebFOCUSは、まさにこの思想を実現するために開発された全社展開を前提とした製品です。

詳細については、コンセプト動画をご確認ください。

開発

WebFOCUSの開発ツールや、開発する際に利用する機能について解説します。

開発ツール

WebFOCUS の主な開発ツールについて、ご紹介します。

| 開発ツール名 | 特徴 | キーワード |

|---|---|---|

| Designer | 直感的な操作でレポートやグラフ、ページ/ポータルなどを作成できる新世代の開発ツール。 エンドユーザー向け の セルフサービスBIツールとして展開することも可能です。 InfoAssistやApp Studioの後継となり、今後の機能拡張が期待される開発ツールです。 | ビジュアライゼーションが豊富 新世代の開発ツール セルフサービス |

| App Studio | 複雑な処理のレポートを作成できる、開発者専用のツール。 レポートだけではなく、HTMLファイルの作成も可能で、柔軟な検索画面を開発することが可能です。 GUIの操作と合わせて、コーディングなど細かい処理を行うこともできます。 | 開発者専用 高度で柔軟な開発 HTML コーディング |

| InfoAssist | エンドユーザー向け のセルフサービスBIツール。 専門的な知識がない状況でもマウス操作だけでレポートやグラフの作成が可能です。 | セルフサービス 簡易レポート・分析 |

InfoAssist ・App Studioは、今後の修正や機能拡張の予定はありません。

開発ツールの学習をしたい方へ

新たにWebFOCUSの担当者となった方や、ご自身でWebFOCUSを使った開発を行いたい方に向けて、開発ツールのセルフラーニングサイト「WebFOCUS learning サイト」をご用意しております。

こんな方におすすめ

- WebFOCUS DesignerやWebFOCUS InfoAssistをご利用する方

- WebFOCUS DesignerやWebFOCUS InfoAssistの使い方を学習したい方

- WebFOCUS DesignerやWebFOCUS InfoAssistに関する情報を収集したい方

- WebFOCUS App StudioでのWebFOCUS アプリケーション開発を学習したい方

セルフラーニングのためのコースや、活用ナレッジ等を準備しているので、ご興味がある方はぜひご利用ください!

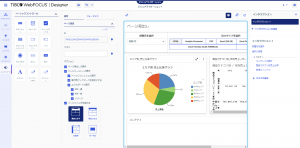

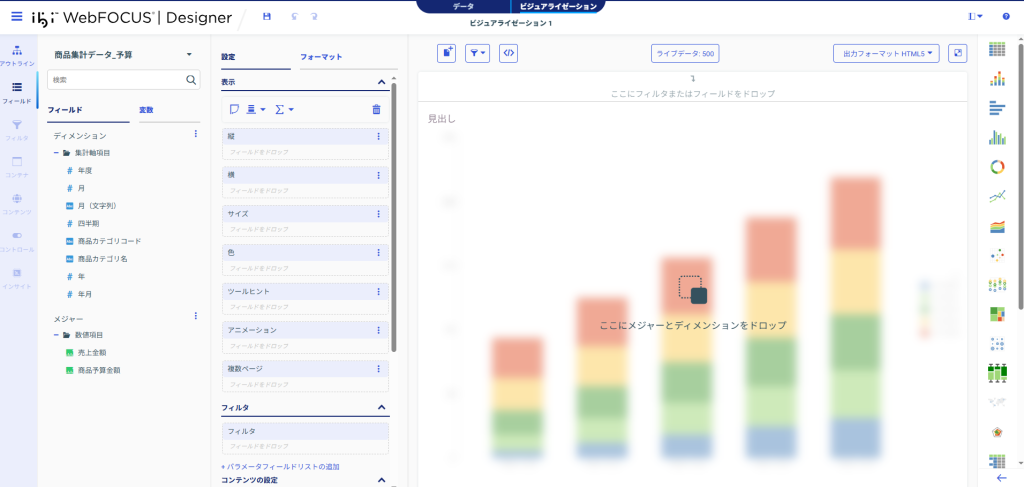

Designerで何ができるか知りたい方へ

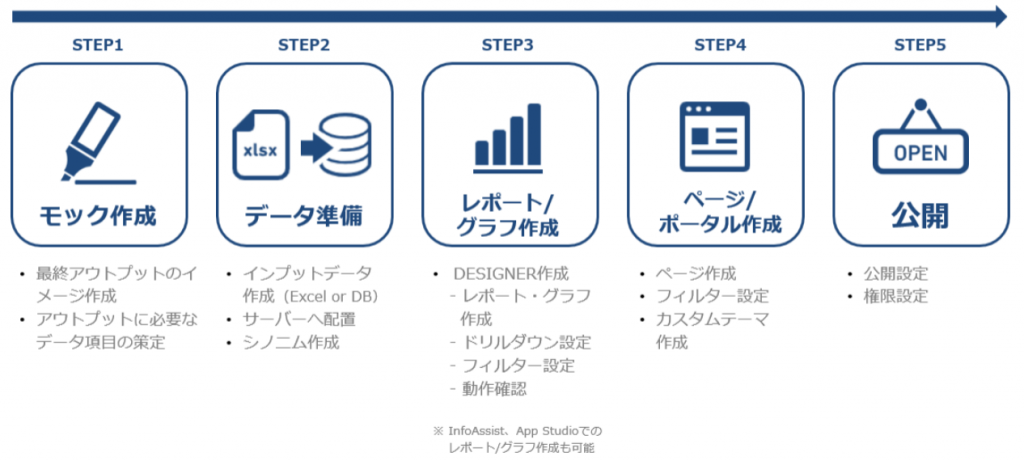

開発者・セルフサービスユーザー向けの統合開発ツール「Designer」での開発方法の流れを以下サイト内の動画でご紹介しております。

「Designerの開発ってどんな感じ?」「どんなものが作れるの?」が気になる方はぜひご確認ください!

JavaScript・CSS・HTML

WebFOCUSは、CSSやJavaScriptを使用することで、標準機能だけでは実現できない、細かな画面デザインの調整や機能追加が可能です。

- 見た目を自社のブランドイメージに合わせたい

- 日々の業務で使うボタンやメニューを、もっと使いやすくしたい

柔軟な開発ができるため、多くのユーザー様がカスタマイズ機能を活用し、それぞれの業務に最適な画面を構築されています。

このように非常に便利なカスタマイズ機能ですが、ご利用にあたってはいくつか注意が必要です。

サポートの対象範囲について

お客様が独自に記述されたCSS/JavaScript、HTMLファイルの手書き修正については、サポ―ト対象外となります。

※WebFOCUS独自のファンクションに関するご質問はサポート対象です

バージョンアップ時の非互換について

WebFOCUSのバージョンアップに伴い、お客様がカスタマイズされた箇所が、意図した通りに動作しなくなる可能性があります。

これは、製品の品質向上や機能改善のために、内部的な構造が変更されることがあるためです。

CSSやJavaScriptによるカスタマイズは、お客様の運用をより良くするための強力なツールです。

上記の注意点をご理解いただき、計画的にご活用ください。

CSSやJavaScriptで出来ることを知りたい方へ

以下のサイトでは、最新の開発ツール「Designer」で利用可能なCSSやJavaScriptの機能をご紹介しています。

- Designer ページの見た目をカスタマイズしてみたい

- Designer×JavaScriptでどんなことができるか知りたい

という方におすすめのコンテンツです。

CSSやJavaScriptをうまく利用し、WebFOCUSの新たな世界を広げてみましょう!

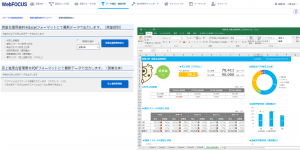

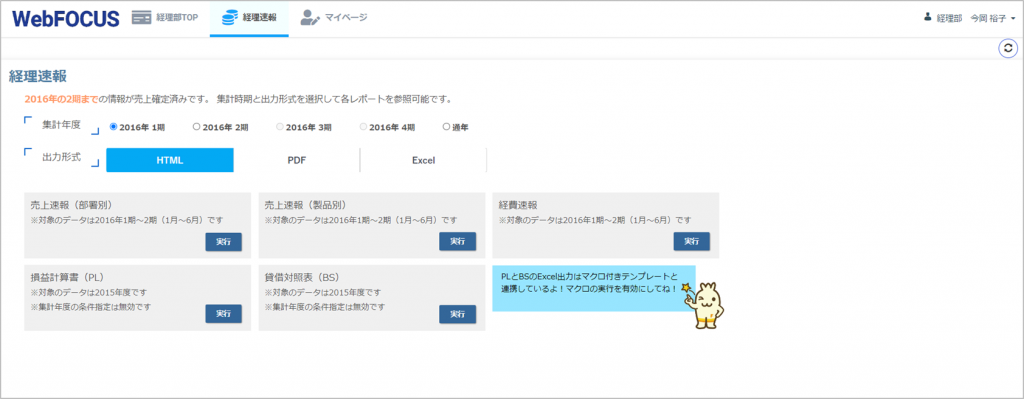

Excelテンプレート

「毎月の報告書作成で、Excelへのデータ転記に時間がかかっている…」

「システムから出力したデータでは、Excelのグラフや計算式が使えず不便…」

このようなお悩みを解決するのが、WebFOCUSの「Excelテンプレート機能」です。

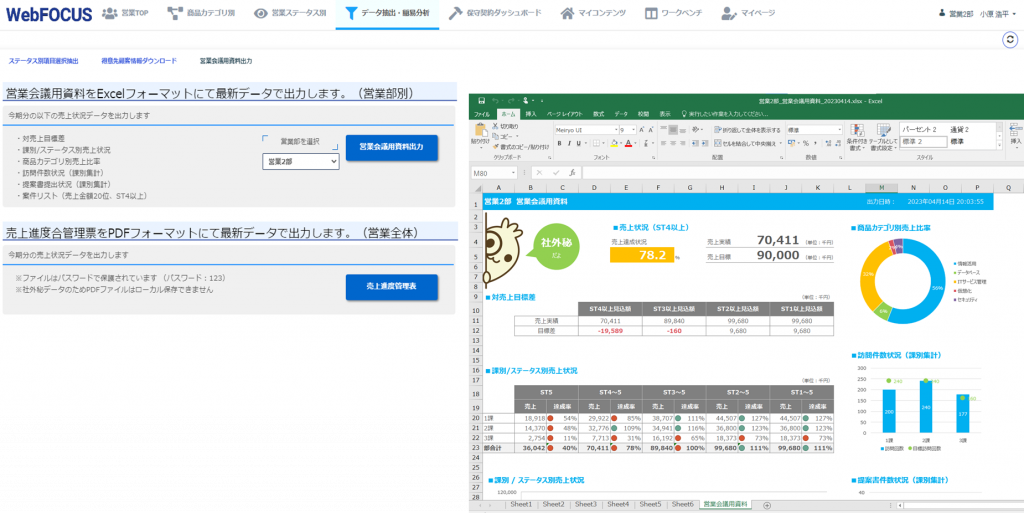

Excelテンプレート機能を使えば、普段お使いのExcel帳票を”テンプレート”として、WebFOCUSが抽出した最新データを直接流し込むことができます。

ボタンからワンクリックで、欲しい形のExcel帳票を出力することが可能に!

月次や日次での報告資料や会議資料の出力に便利です。

Excelテンプレート機能を利用してみたい方へ

「Excel活用ガイド」では、複雑なレイアウトのExcelをWebFOCUSからボタン一つで出力する方法や、Excelのピボット機能を用いて開発ができる方法を紹介しています。

こんな方におすすめ

- Excelでのデータ加工や資料作成に苦労しているお客様

- Excelの関数やグラフ、マクロ等を使用した帳票を作成したいお客様

- これまでExcelで作成していた帳票を活かしてWebFOCUSでレポートを作成したいお客様

- 印刷も前提にもっと自由にレポートを配置したり、レイアウトを調整したいお客様

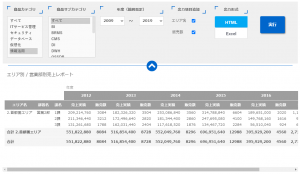

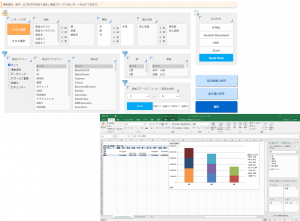

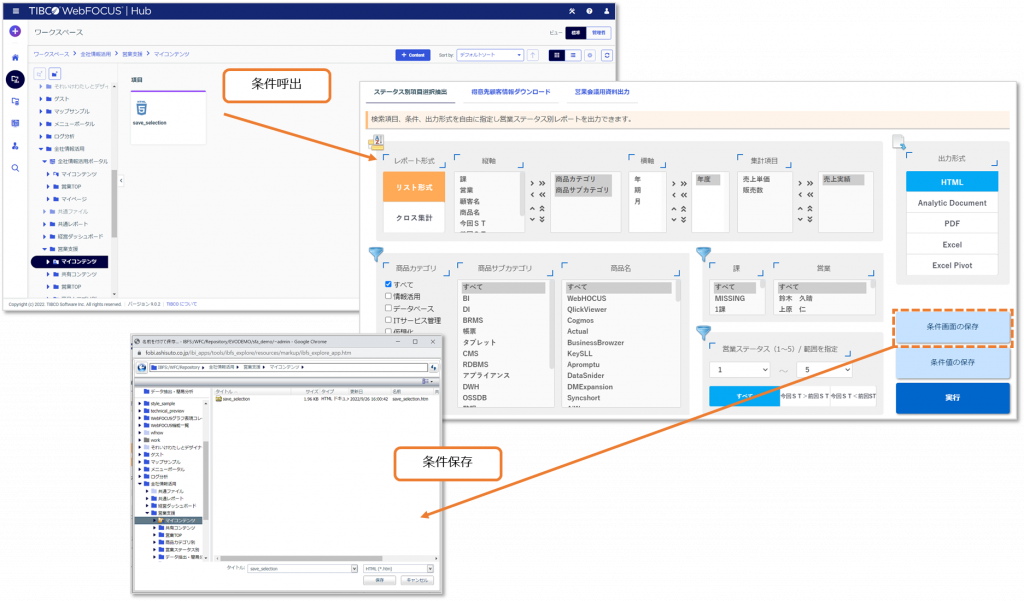

ガイデッドレポート

「『今のレポートに項目を1つ追加したい』など、細々とした依頼が多くあり、既存レポートの修正や新規開発に追われている・・・」

「少しだけ条件や出力項目が違うレポートが多数あり、管理やメンテナンスが大変に・・・」

こんな課題を解決できるのが、ガイデッドレポートです。

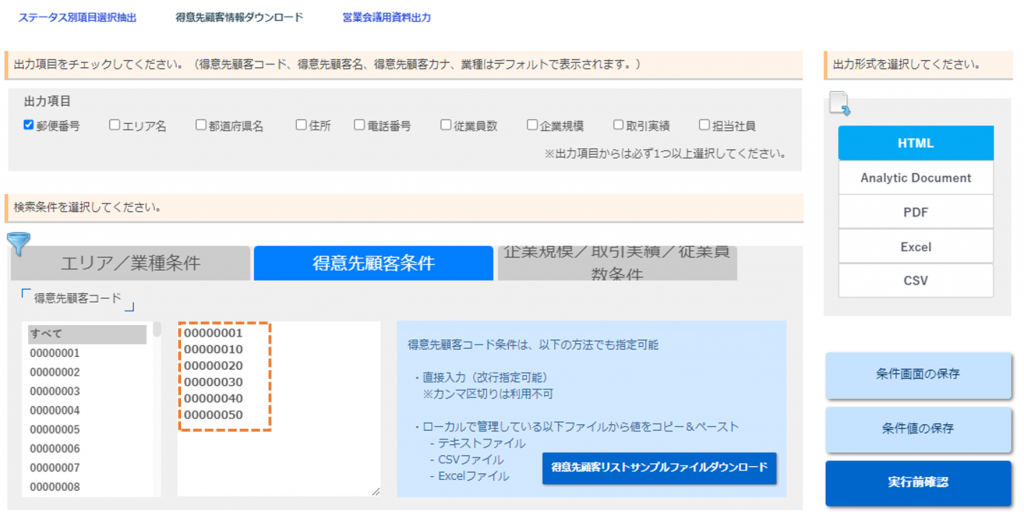

ガイデッドレポートでは、ユーザー自身で表示項目や表示順、フィルタ条件などを指定してレポートを抽出することができます。

ガイデッドレポートでできること

- 集計に使用する縦軸項目を選択

- クロス集計したい場合は横軸の項目を選択

- 集計する値や項目の表示順を選択

- 取得するデータの絞り込み条件を選択

- 出力するフォーマット形式を選択 など

似たようなレポートを1つの検索画面に集約ができるため、業務効率化や管理工数の削減につなげることが可能です!

ガイデッドレポートをより詳しく知りたい方へ

ガイデッドレポートを Designerで作成する方法について、セルフラーニングサイトの動画コンテンツから確認することが可能です!

また、App Studioでガイデッドレポートを作成する方法については、以下から確認可能です。

こんな方におすすめ

- ガイデッドレポートの利用イメージを知りたいお客様

- 実際にデモ画面で動作をみたいお客様

- App Studio でガイデッドレポートを作成されたいお客様

- ガイデッドレポートの設定や使用例を知りたいお客様

スケジュール実行

準備中。

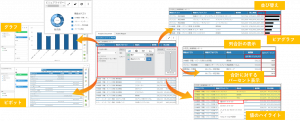

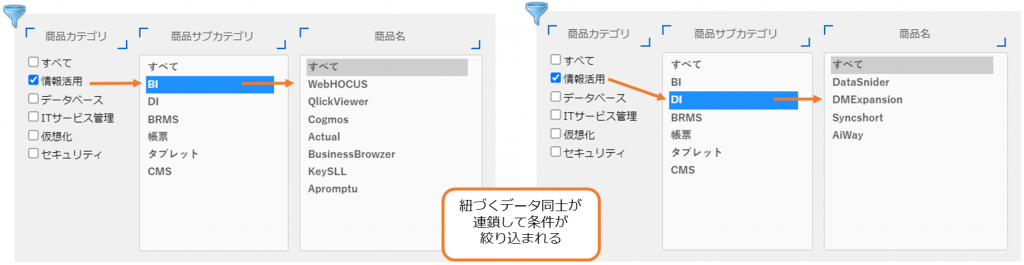

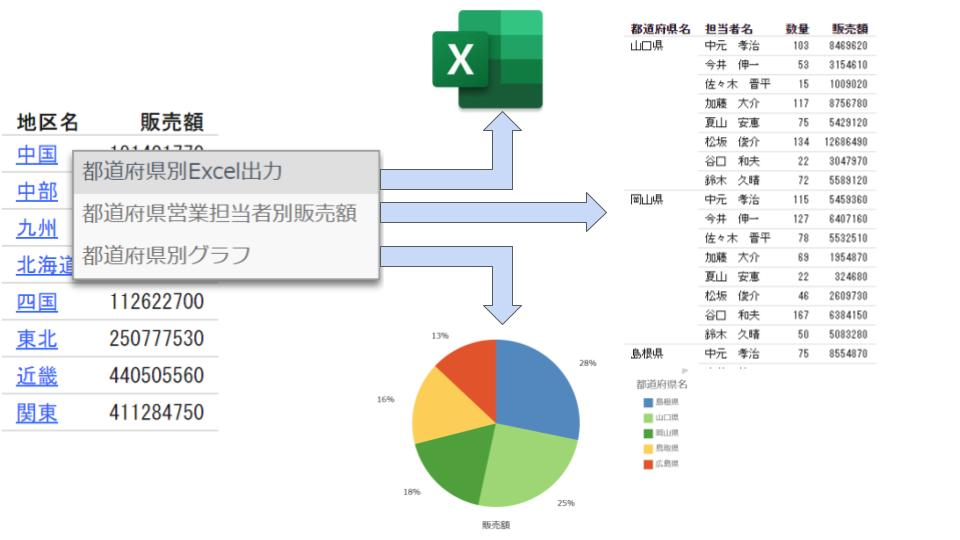

ドリルダウン

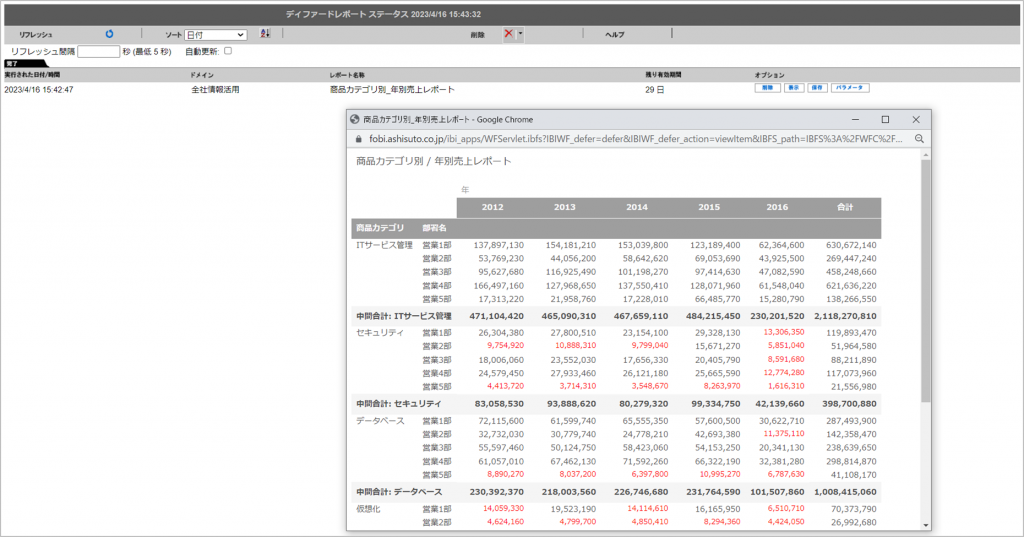

WebFOCUSのドリルダウンでは、WebFOCUSで作成したレポートへと単純に遷移するだけではなく、以下のような設定をすることが可能です。

ドリルダウンとは集計項目を概要から詳細へ掘り下げて分析することが出来る機能です。

- ドリルダウン元で選択した情報をドリルダウン先のレポートへと受け渡して遷移

- レポートからグラフへと遷移

- 1つの項目に対して、複数のレポートやグラフの遷移先を準備

- WebサイトなどのURLへと遷移

- 外部システムとの連携

例:WebFOCUSのレポートで選択した社員番号を、勤怠システムへ渡してアクセス 等

また、一つ一つドリルダウンを設定しなくても、シノニム内に階層構造を設定しておくことで、ワンクリックでドリルダウンレポートを作成することも可能です。(オートドリルダウン機能)

ドリルダウン機能を活用してみたい方へ

WebFOCUSのセルフラーニングサイトや技術情報サイトでは、ドリルダウンの方法や利用シーンなどをご紹介しております。詳細については、以下をご確認ください。

出力形式

WebFOCUSでは、作成したレポートや分析結果を、HTML、Excel、PDF、CSV、インサイト実行など、多彩な形式で出力できます。

用途や目的に応じて適切な出力形式を選択することで、利用者のリテラシーや業務内容に沿ったデータをとどけることが可能となります。

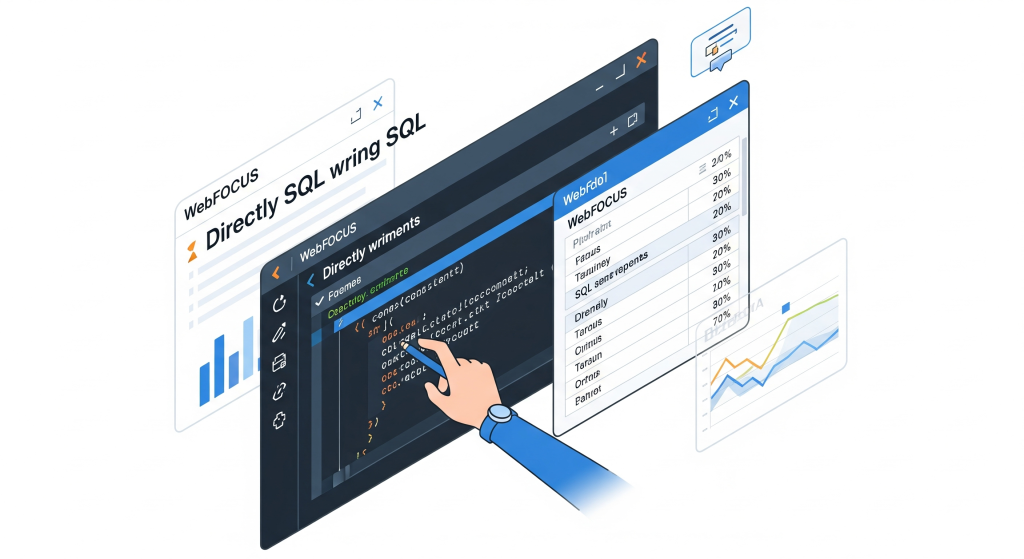

SQLパススルー

通常、WebFOCUSでは実行されるレポートやグラフのリクエストに応じて、WebFOCUSが最適なSQLを自動で生成してデータベースに問い合わせます。

これに対しSQLパススルーは、その自動生成の仕組みを使わずに、「このSQL文をそのまま実行してください」とデータベースに直接SQL文を投げるための機能です。

発行されたSQL自体はDB側で処理されるため、INSERTやUPDATE文などの実行によってDB側で意図していない動作やシステムへの影響が発生する場合があります。

意図しない動作を防ぐために、以下のような対応を検討する必要があります。

- DBユーザー権限を「参照のみ」に限定する

- 参照専用のデータベース(またはビュー)を用意する

- SQLパススルー機能の利用者を制限する

- 「SQLパススルーではSELECT文以外を使用しない」という開発ルールを明文化

上記のような対応策を検討することで、SQLパススルーの柔軟性というメリットを享受しつつ、データガバナンスを維持し、安全にBIツールを運用することが可能になります。

SQLパススルー機能を利用してみたい方へ

App StudioでSQLパススルー機能を利用する方法は、以下サイトから詳細をご確認ください。

※上述の注意事項を確認し、対応策について検討いただいた上で、SQLパススルー機能をご利用ください。

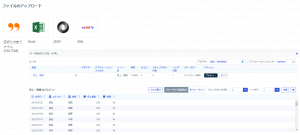

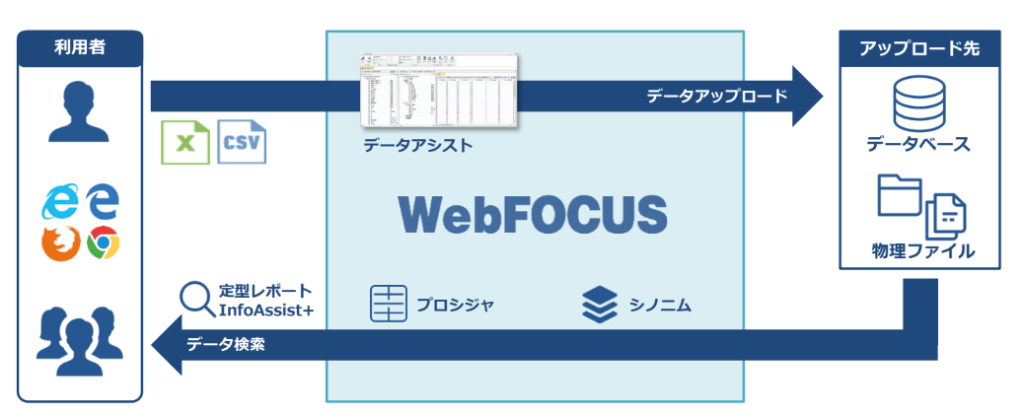

データアップロード

データアップロード機能を利用することで、Excel ファイルや CSV ファイルをデータベースなどへアップロードし、アップロードしたデータを使用してシノニムファイルを作成することが可能です。

また、作成したシノニムファイルを利用して WebFOCUS からプロシジャを実行することができます。

本機能を利用することで、管理者以外にも 利用者が手元にあるデータを使って自由にレポートを作成したり表示することができます。

ただし、WebFOCUS 利用者が自由にデータアップロード機能を利用できるようにした場合、以下のようなリスクが発生する可能性があるため、注意が必要です。

・大量データをアップロードすることで WebFOCUS サーバ、DB サーバのストレージ圧迫

・利用者がデータをアップロードするため、データの信頼性に欠けてしまい、正しいデータが不明な状態に

・アップロード対象のデータベースや共有領域に対して適切なアクセス権限や制御がされていない場合、意図しない情報漏洩や不正アクセスがされてしまう

上記のようなリスクが伴うため、データアップロードを利用される際は、適切な運用が必要です。

データアップロード機能をご利用されたい方へ

データの準備を自分で行いたいユーザーに提供できるWebFOCUSのデータアップロード機能についてご紹介しています。

こんな方におすすめ

- データアップロード機能の利用を検討中のお客様

- WebFOCUSの要件定義/設計/運用をご担当いただくお客様

- WebFOCUSをもっと活用していきたいお客様

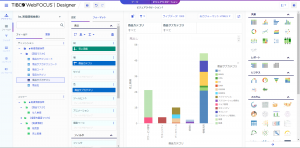

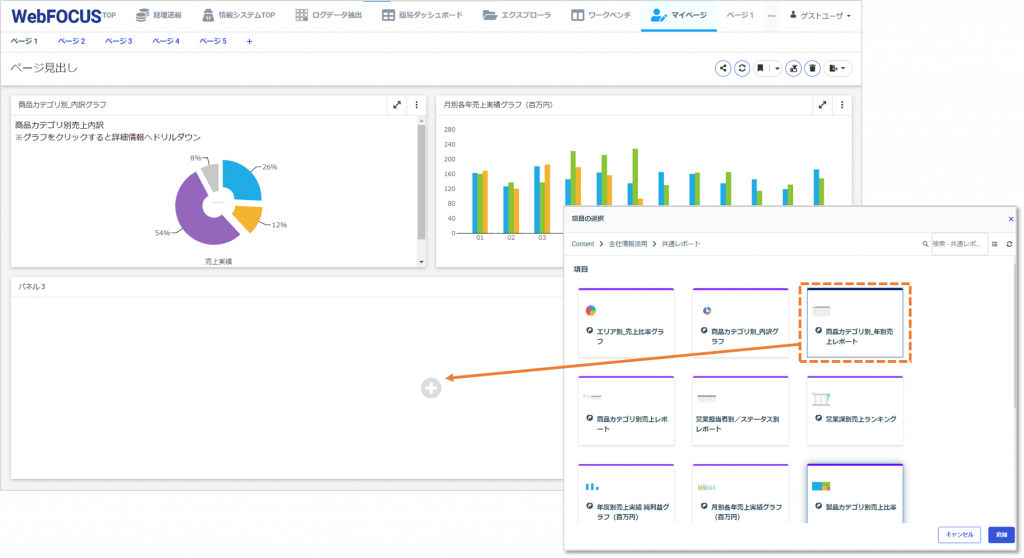

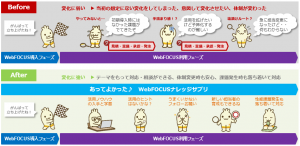

セルフサービスBI

DesignerやInfoAssistといったツールは、エンドユーザに「セルフサービスBI」として展開することが可能です。

セルフサービスBIを利用することで、ITリテラシーの高いパワーユーザや分析業務を必要とするユーザが、自由にデータ分析を行い新しい気づきや発見を得ることが可能となります。

セルフサービスBI機能では自由にデータ分析ができる一方で、データガバナンスの欠如が原因で、信頼性の低いレポートの乱立による混乱や、不適切なデータアクセスによるセキュリティリスクを招く可能性があります。

そのため、セルフサービスBI機能をユーザに展開する際は、明確な運用ルールの策定や、厳格なセキュリティ制御が不可欠です。

セルフサービスBI機能の利用をご検討の方へ

WebFOCUSにおけるセルフサービスBIとはなんなのか?またDesignerでやりたいこと実現する方法を利用者目線で解説。部門でのデータ活用を推進したい方へ、具体的な利用イメージを提供します。

こんな方におすすめ

- 「セルフサービスBIを利用する目的」はすでに定まっているが、WebFOCUSでの実現方法がわからない人

- 個人単位ではなく部門単位でのセルフサービス的使い方を推進したい・実装したい人

- 部門でのデータ活用を推進したい方

- Desginerでどんなことが可能なのか知りたい人

運用・管理編

WebFOCUS の運用・管理に関わる内容について、解説します。

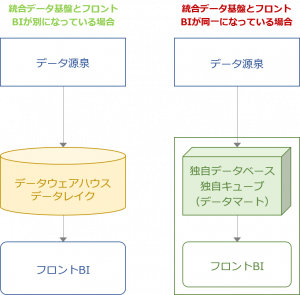

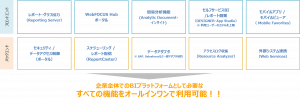

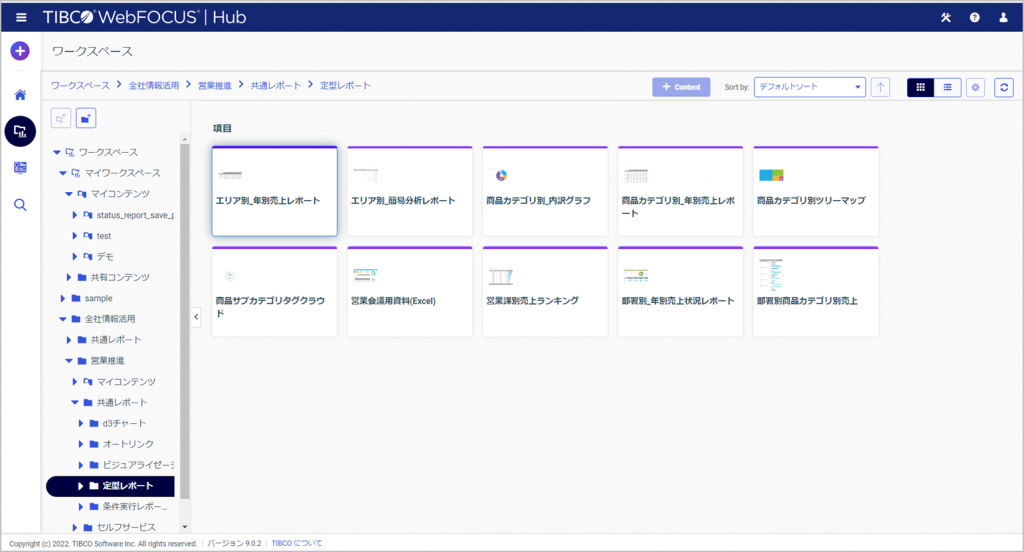

資産管理場所

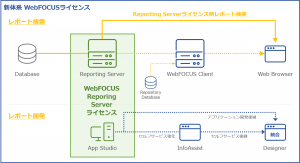

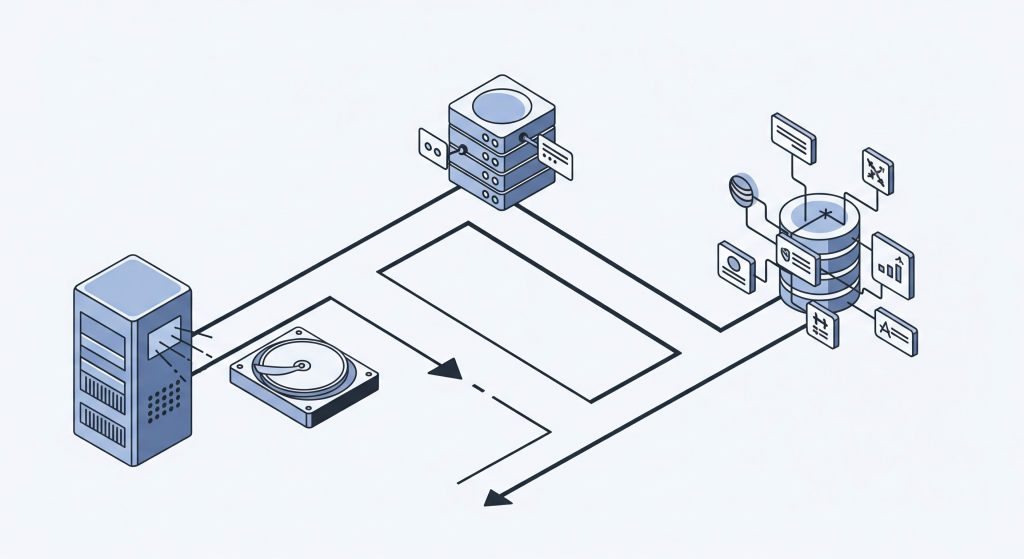

WebFOCUS の資産管理場所は 物理ディスク(EDA)とリポジトリ(WFC) の2つあります

従来のReporting Serverライセンスの場合、資産をリポジトリDBに持つことができず、資産を物理ディスクに保持することのみが可能でした。

現在はすべての機能をご利用いただけるライセンスの体系となっており、リポジトリDBの利用が主流となっています。

また、資産がリポジトリDB上に保存されていることが前提となっている機能もあります。

・Designer/InfoAssist

・ポータル/ページ(ダッシュボード作成など)

・外部認証との連携

・Report Caster(スケジュール配信)

そのため、現在物理ディスクで資産を管理している方で、WebFOCUSの利用拡大を検討されている方は、今後の資産管理の運用について検討してみてはいかがでしょうか。

- 新規作成の資産はリポジトリDBへ

既存のレポートは物理ディスクのままに、これから新しく作るものからリポジトリDBに保存していく。 - すべての資産をリポジトリDBへ移行

過去に作成した資産も含めて、すべてリポジトリDBに移行し、管理方法を一本化する。

どちらが良いかは、皆様の運用状況や今後の計画によって異なります。

資産管理の変更に興味がある方へ

「コンテンツをEDAからWFCへ」では、WebFOCUSの開発資産を物理フォルダからリポジトリデータベースに資産を移行する際の考え方や資産に 含まれる修正対象、修正手順を具体的にご紹介しています。

こんな方におすすめ

- WebFOCUSの資産をリポジトリ管理に移行を検討している

- WebFOCUSのリポジトリ管理への具体的な移行手順を調査している

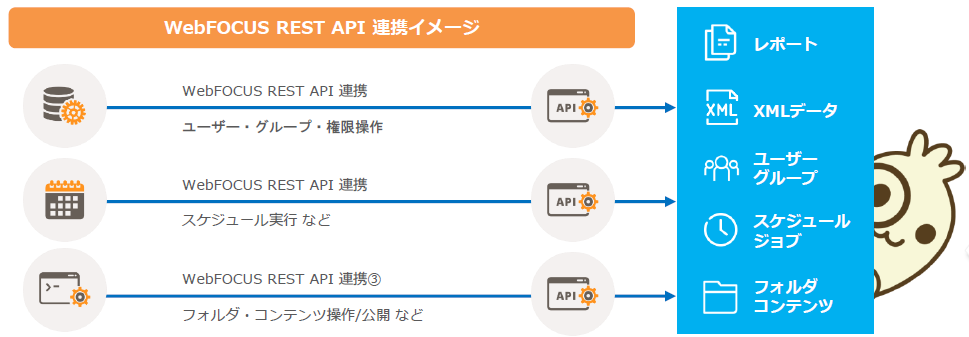

資産管理 (REST API)

WebFOCUS REST API を利用することで、資産情報の取得やセキュリティの一括設定等、効率的に対応することが可能です。

GUI 操作の場合、ユーザ削除や登録などの操作は一つずつ行う必要があるため、多数のユーザ登録や削除を行おうとすると、手間や時間がかかってしまいます。

しかし、REST API を利用することでユーザの一括削除や登録といった操作を行うことが可能となり、効率的に対応することができます!

他にも様々な操作を行うことも可能です。

・ユーザー/グループ管理(取得・追加・削除)

・ジョブやスケジュールの操作

・レポートやフォルダ、コンテンツの取得・公開・非公開 など

効率的な運用管理に興味がある方へ

WebFOCUSのREST API を外部システムのプログラムから利用する場合の開発における考え方や実装方法、サンプルなどを説明しています。

こんな方におすすめ

- WebFOCUS REST APIを使って開発したいお客様

- WebFOCUSを外部システムから制御したいお客様

- WebFOCUSと外部システム連携を試してみたいお客様

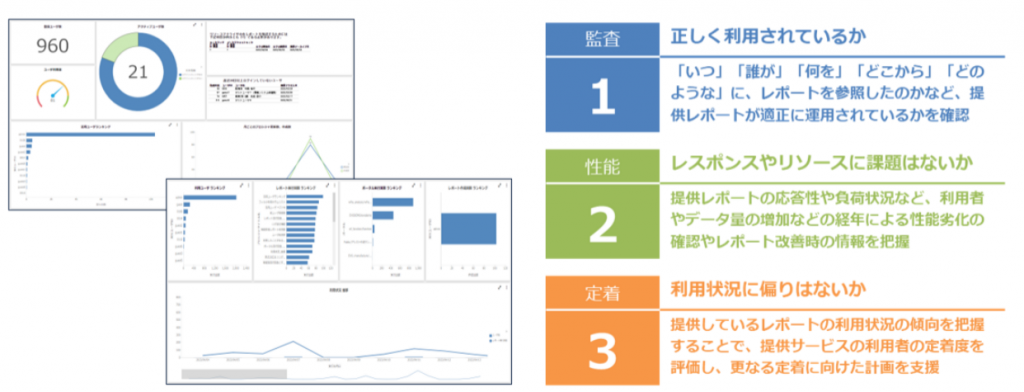

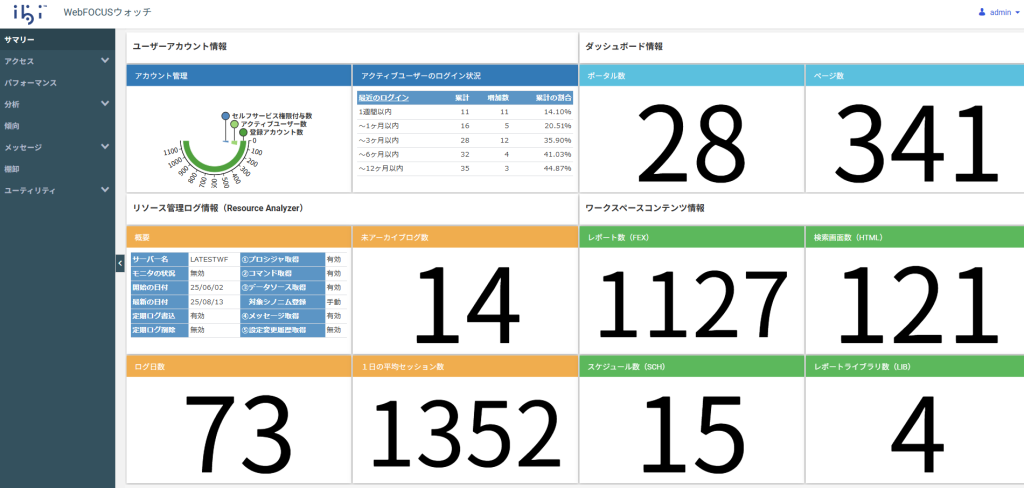

WebFOCUS 利用状況の確認 (Resource Analyzer)

WebFOCUS の利用状況は Resource Analyzer の 利用ログ から確認することが可能です。

Resource Analyzer とは、ユーザが実行したレポートやグラフなどの利用ログを取得する機能です。

取得した利用ログを確認することで、利用状況の把握、分析を行いユーザのニーズ確認や棚卸などに

利用いただくことが可能です。

自社の利用ログを活用してみたい方へ

インスタントウォッチでは、WebFOCUSの利用ログから、ユーザーがどのように利用しているのか、どのようなニーズがありそうなのかを把握することで、今後のWebFOCUSの活用・展開方法の検討に繋げられるようにアシストします。

詳細は以下ページでご紹介していますので、ぜひご参照ください!

こんな方におすすめ

- そもそもWebFOCUSの利用状況を把握していない

- 利用ログ(Resource Analyzer)を活用できてない

- 利用ログの見方がわからない

- 活用検討の進め方に不安がある

- どんな取り組みをすればいいか思いつかない

利用ログを詳しく知りたい方へ

利用ログの設定・管理につきましては、以下ページでご紹介しています。

ご興味がある方はぜひご参照ください!

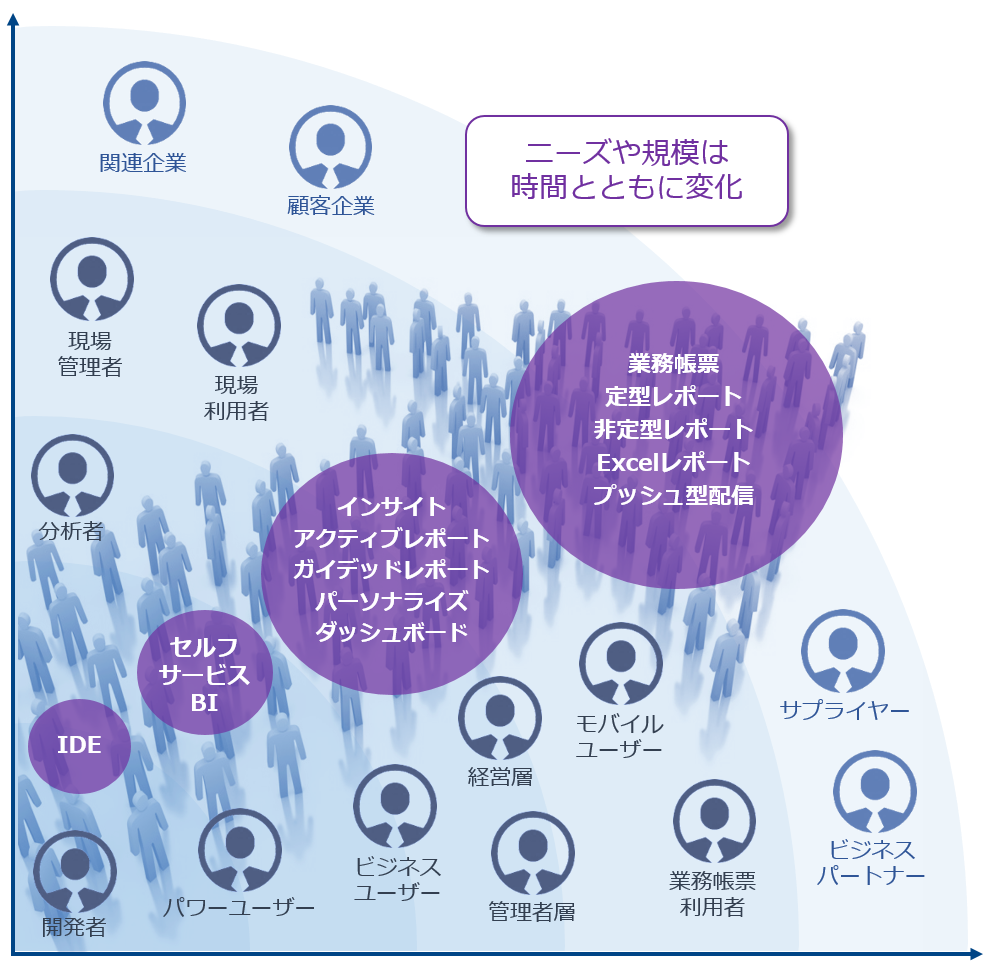

展開方法

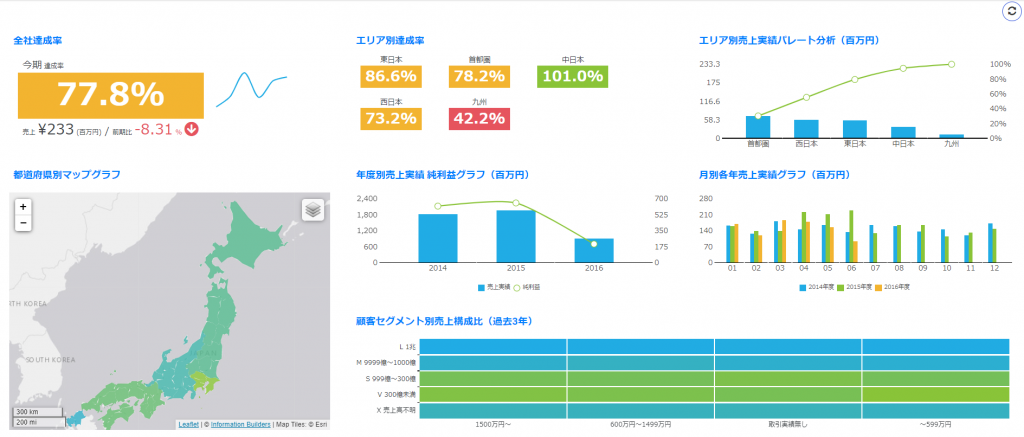

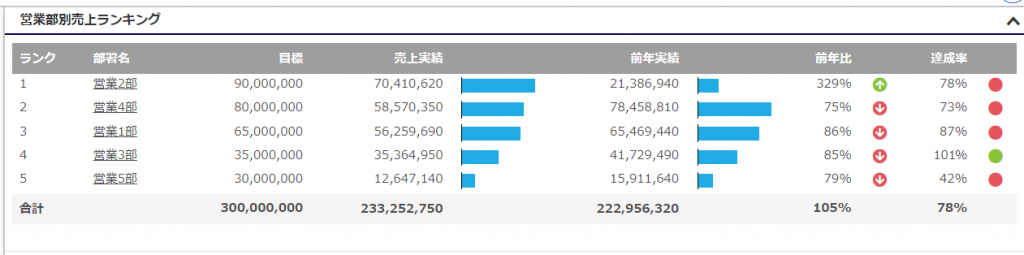

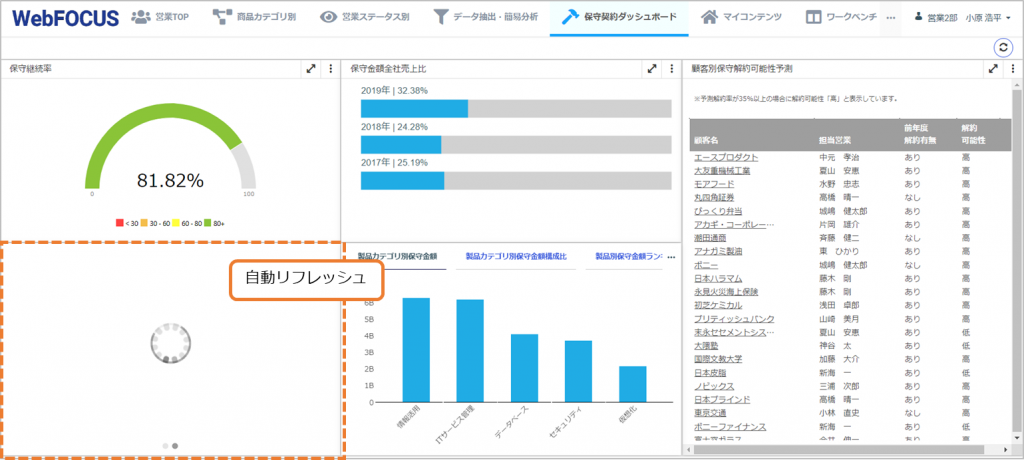

WebFOCUSは「ツールに利用者が合わせる」ではなく、あらゆる立場の人に合わせて柔軟に情報を「とどける」ことができるエンタープライズレポーティングです。

そのため、ユーザーの業務内容、役割、ITリテラシーに応じて、最適な形でデータをとどけることが理想です。

以下に展開例をご紹介します。

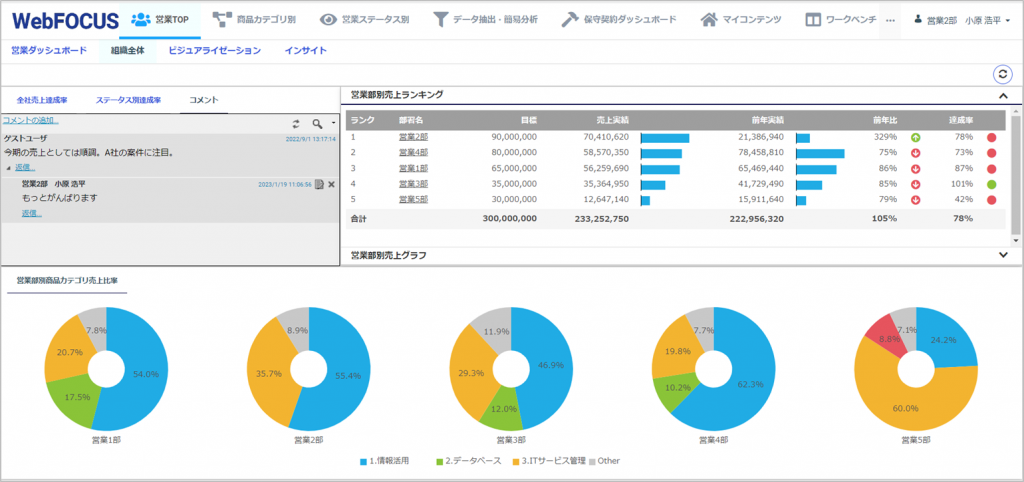

| 対象ユーザー | ニーズ・課題 | 提供方法(WebFOCUSの活用例) |

|---|---|---|

| 現場の業務担当者 | 必要なデータをすぐ見たい。でもITは苦手。 | 毎日使う業務システムにグラフを埋め込む。特別な操作は不要。 |

| 外出が多い営業担当者 | 移動中にスマホで最新状況を手早く知りたい。 | 毎朝、最新レポートをメールで自動配信する。 |

| 生産管理者 | 工場の生産ラインで発生する異常をいち早く検知したい。 | 各工程の稼働状況や品質データをリアルタイムで可視化。異常値が閾値を超えたらアラートを出力。 |

| 営業企画 | 売上目標の未達要因を特定したい。 | パラメータ選択肢が豊富な営業分析レポートを提供。担当者が自由に深掘りし、ボトルネックを特定できるようにする。 |

様々な役割・目的に応じて、最適な形でデータを「とどける」上で、最も重要になるのがユーザーの目に触れるインターフェース(UI)です。

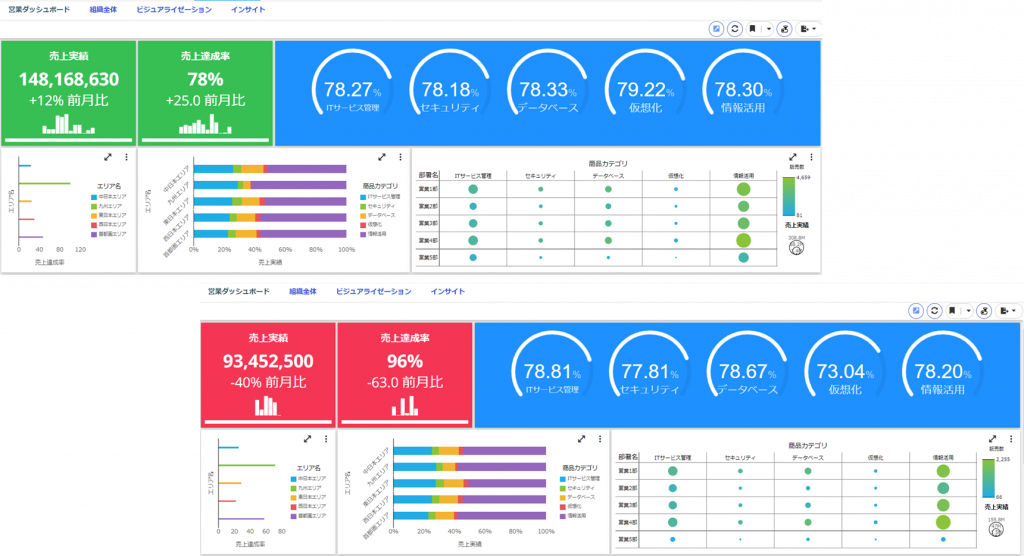

WebFOCUSでどんな画面が提供できる?

WebFOCUSのインターフェースデモサイトでは、様々な役割や目的に応じたユーザーインターフェースを体験できます。

「こんな画面が欲しかったんだ!」という発見が、あなたの会社のデータ活用を加速させるかもしれません。

デモサイトのご利用はこちら▼

https://latestwf.ashisuto.co.jp/ibi_apps/portal/interfaces

他社の活用事例を知りたい方へ

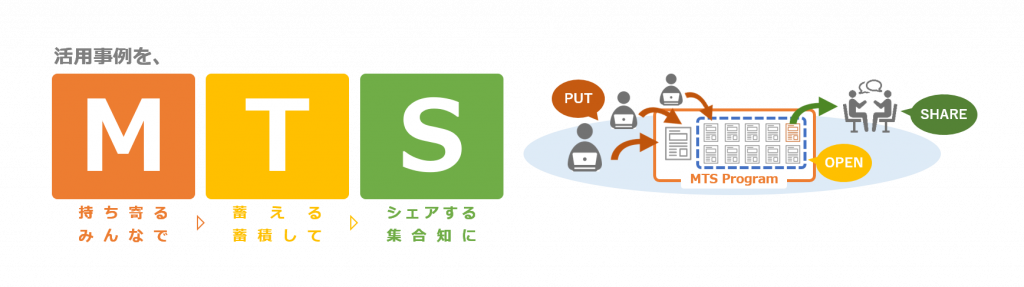

MTSプログラムでは、「いつ・誰が・どんな時に・どんな業務でWebFOCUSを利用しているか」という活用事例を公開しています。

実際にWebFOCUSを利用いただいているお客様が登録したリアルな活用事例が多数あります!

よりリアルなWebFOCUSの活用事例を知りたい方は、ぜひMTSプログラムへとお申込みください!

認証・認可

WebFOCUSの認証・認可機能について解説いたします。

認証ソース

WebFOCUSの認証ソースには内部認証と外部認証があります。

| 認証ソース | 機能概要 |

|---|---|

| 内部認証 | WebFOCUSのリポジトリDBにユーザ情報を登録して認証を行います。 初期設定は内部認証です。 |

| 外部認証 | ユーザ認証をWebFOCUS内で行わずWebFOCUSの外部に問い合わせます。 【LDAP認証】 認証ソースにディレクトリサービスを利用する場合に設定します。 Active Directry等のディレクトリサーバへとユーザ認証を行う方法です。 【CUSTOM認証】 認証ソースにテーブルデータを利用する場合に設定します。 テーブルデータ内のユーザIDやパスワードを確認することでユーザ認証を行う方式です。 |

WebFOCUSをより大きい規模で利用する場合、「外部認証」の利用がおすすめです

「内部認証」での手動管理には、以下のリスクが伴います。

- 人事異動への対応漏れ: 部署変更があったのに古い権限のまま、アクセス不要なデータが見えてしまう。

- 退職者アカウントの放置: アカウントの削除を忘れ、セキュリティホールになる。

- 管理者の作業負荷増大: ユーザーの追加・変更・削除のたびに、手作業での二重管理が発生する。

一方、「外部認証」を利用すれば、WebFOCUSのユーザー管理を完全に自動連携できます。

これにより、ユーザーの権限は常に最新かつ正確な状態に保たれ、 安全で効率的な運用を実現可能です。

認証方式

WebFOCUSでは、認証方式として3つの方法があります。

| 認証方式 | 機能概要 |

|---|---|

| フォームベース認証 | ユーザのIDとパスワードを入力してログインする方式 導入時の初期設定です。 |

| 事前認証 (シングルサインオン) | WebFOCUSよりも前に認証された同一のセッション情報(シングルサインオン製品やWindows認証)を利用して、WebFOCUSに自動ログインする方式 |

| 匿名認証 | 認証不要でWebFOCUSへアクセスする方式 不特定多数が同一ユーザID(Public)としてアクセスします。 ※ライセンスによっては利用ができません |

この中で、ID/パスワードの入力が不要な「事前認証」がおすすめです

WebFOCUSは、特定のユーザだけではなく、役割や立場、ITリテラシーに関係なく「すべての人」にデータを届けることを目指しています。この理念を実現するために、事前認証は不可欠です。

事前認証を導入することで、わずらわしいパスワード管理やログインの手間がなくなり、必要なときに誰もがストレスを感じることなく、ごく自然に情報へアクセスできる環境が実現します。

日常業務に溶け込んだ「当たり前の情報基盤」として定着させる。それが、事前認証をおすすめする最大の理由です。

セキュリティ制御

WebFOCUSでは様々な層に対して、アクセス制御を設定することが可能です。

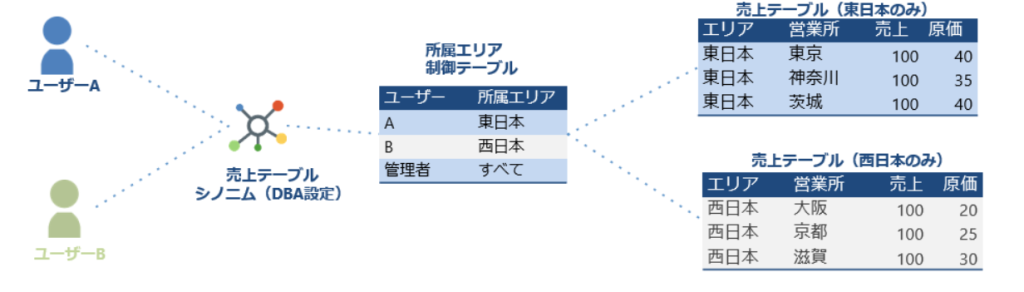

DBA機能では、一般的なレポートやフォルダ単位の権限設定とは異なり、データそのものに対して「行」と「列」のレベルでアクセスを制御することが可能です。

セルフサービスBIを展開する場合や、権限や所属に応じて表示データを変更したい場合にはDBA機能が有効です。

DBA機能のメリットは以下の通りです。

- 生産性とメンテナンス性の向上:

ユーザーの権限に応じて表示データが自動で変わるため、様々なユーザに展開した場合も、共通のレポートや画面を1つ作るだけで済みます。 - 強固なセキュリティ

給与情報など機密性の高いデータも、役職や部署に応じて見せる情報を制限(行・列単位で制御)できるため、安全に一元管理できます。 - ユーザー体験の向上

利用者は自分に関係のある必要な情報だけを見られるため、レポートや操作がシンプルで理解しやすくなり、データの誤読を防ぎます。 - 安全なセルフサービスBIの実現

IT部門が設定した権限の範囲内で、ビジネスユーザーが自由にレポート作成や分析を行えます。データ漏洩のリスクなく、安全なデータ活用が可能です。

認証やセキュリティ制御の詳細を知りたい方へ

以下のレクチャ資料では、WebFOCUSが提供するセキュリティ機能の概要や機能についてご紹介しています。

認証方法を変更する際は、利用者のログインに影響があるため、事前に担当技術か、サポ―トセンターへとご相談をいただきますようお願いいたします。

サポートセンター

WebFOCUS サポートセンターに関わる内容について、解説します。

サポートセンターのご利用

弊社とプロダクト・サポート契約を締結したお客様に対し、契約に該当する製品に対してのサポートを提供しています。

ご契約に紐づくサポートIDを提示いただいた上でお問い合わせを行うことが可能です。

製品に関するお問い合わせは、Web上のサポートシステム Ashisuto Web Support Center-2(以降AWSC-2)よりご利用可能です。

アシストサポートセンターを初めてご利用される方は、 AWSC-2アカウントの取得、利用されるサポートIDの登録が必要です。

詳細については、以下をご確認ください。

サポートセンターご利用方法について知りたい方へ

サポートセンターのご利用方法についてご紹介しています。

サポートセンターのお問い合わせを円滑に進めるには?

サポートセンターをご利用する際、質問内容のみ記載していませんか?

サポートセンターでは、お客様のお問い合わせの背景や緊急度、要望の詳細を把握した上で調査を進めます。

そのため、お問い合わせを行う際は、以下の情報を合わせてお送りいただけると円滑に調査が進めることが可能です。

- お問い合わせの背景や緊急度

- 事象の画面キャプチャ

- ログファイルなどの情報提供

ぜひご協力をお願いいたします!

サポートとのやり取りを円滑に行いたい方へ

サポートへお問い合わせを行う上で「サポート担当者に要望を伝えにくい…」「意図が伝わらない…」と感じられた方はいないでしょうか?

そのような方に向けて、以下記事ではサポートとのやり取りを円滑にするための秘訣についてご紹介しておりますので、ぜひご参照ください!

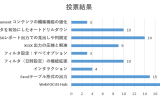

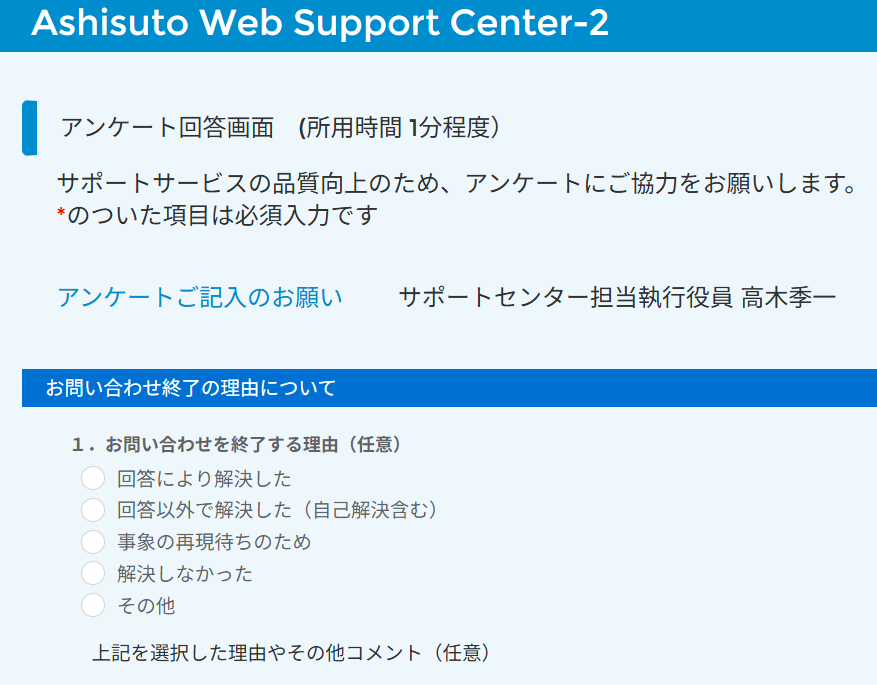

サポートセンターのアンケート

弊社サポートセンターでは、お客様からいただいた満足度アンケートを通じて、サポート品質の向上に日々努めています。

いただいたアンケートについては、内容をチームメンバーへ展開することで、さらなるサポート品質の向上を目指しています。

今後のサポート品質向上のためにも、是非皆様アンケートへのご協力をお願いします!

アンケートへのご回答後は、お客様へお電話にて簡単にヒアリングを行わせていただく場合がございますので、ご協力いただけますと幸いです。

アンケート施策について知りたい方へ

アンケートへのご回答後のヒアリングに関する取り組みは以下の サポぶろぐ「より良いサポートのために!WebFOCUSサポート、お客様の声に”本気”で向き合います」 にてご紹介しているため、是非ご一読ください。

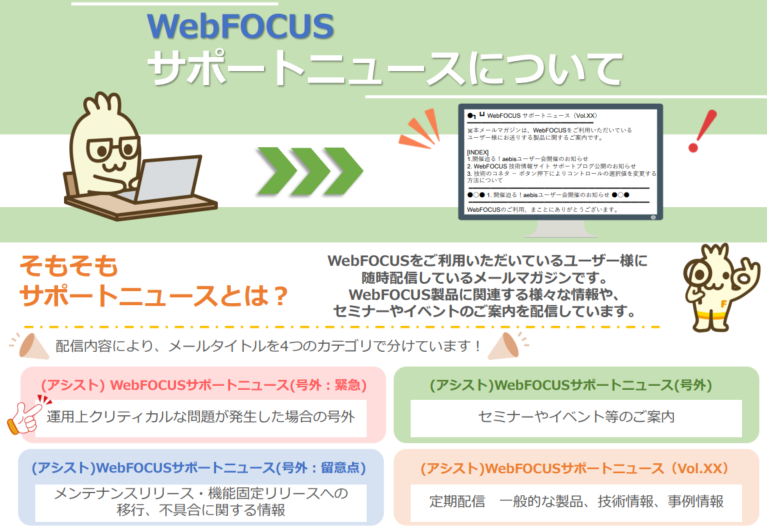

サポートニュース

サポートニュース とはWebFOCUS をご利用いただいているユーザ様に向けて随時配信しているメールマガジンです。

WebFOCUS 製品に関連する緊急・クリティカルな問題に関する情報から日々業務のお役立ち情報まで幅広い情報を配信しています。

サポートニュースに関して詳細を知りたい方へ

サポートニュースについて確認されたい方は以下 PDF 資料をご参照ください。

FAQ

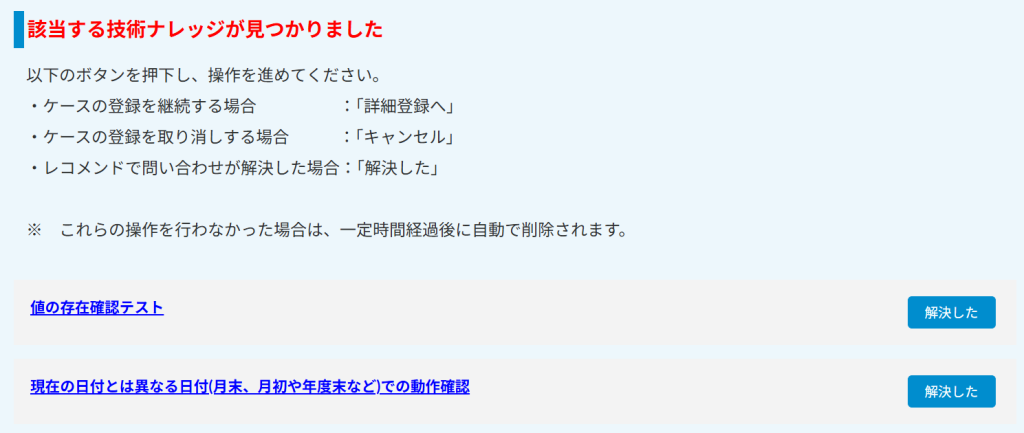

Webサポートシステムの AWSC-2 では、各製品において豊富な FAQ をご用意しております。

年間約40,000件 ものお問い合わせに対応する、豊富な経験をもとにした各製品のFAQをご利用いただけますので、ぜひご利用ください。

また、サポートセンターへの新規お問い合わせ時にも件名に応じて関連ナレッジ(FAQ)が表示されますので、ぜひご活用ください。

FAQに関して詳細を知りたい方へ

FAQ 活用に関してご紹介しております。

WebFOCUS 技術情報サイト

株式会社アシストの WebFOCUS 技術者が運用する WebFOCUS の使い方やちょっとした技術情報、つぶやき等を投稿したサイトです。

記事作成は日頃 WebFOCUS を触っている WebFOCUS 好きの技術者が担当しています!

まったく WebFOCUS を知らない方や初心者の方、ちょっとマニアックな情報まで様々なお役立ち情報を投稿しています。

また、一般公開されたサイトのため、キーワード検索から参照いただくことも可能です。

ご興味がある方はぜひご参照ください。

WebFOCUS 技術情報サイトへアクセスされたい方へ

以下リンクより WebFOCUS 技術情報サイトへアクセスできます。

WebFOCUS 技術情報サイト内に サポぶろぐ と呼ばれるサポートセンター専任メンバーが執筆するブログが開設されています。

主な目的は以下2つです。

・WebFOCUSをご利用頂いている皆様へ!課題解決のお手伝い

・サポートセンターに蓄積された技術情報やテクニックのご紹介!

サポぶろぐへアクセスされたい方へ

以下リンクよりサポぶろぐへアクセスできます。

ご興味がある方はぜひご参照ください!

FOBI Lab

「これまでサポートセンターで培ったノウハウをお伝えし、より WebFOCUSを便利に利用してもらいたい!」という思いから FOBI Lab と称したセミナーを約4か月に1回の頻度で開催しています。

過去には、お客様の事例紹介や、最新機能、製品ロードマップのご紹介など、様々な内容にて開催してきました。

FOBI Lab の概要や開催報告に関しては WebFOCUS 技術情報サイト の サポブログ にてご紹介をしています。

FOBI Lab の概要や開催報告に関して知りたい方へ

FOBI Lab の概要や開催方向についてご紹介しております。

ご興味がある方はぜひご参照ください!

FOBI Lab に参加されたい方、ご興味がある方は弊社担当技術までご連絡ください。